我为群众办实事|关于意定监护公证,这里给您划重点

自《民法总则》正式确立成年意定监护制度以来,意定监护已逐渐进入公众视野,现已实施的《民法典》也全部保留了《民法总则》有关意定监护的规定。但对于绝大多数人来说,“意定监护”仍是一个陌生或似懂非懂的词汇,所以,我们针对市民们最关心的几个热点问题介绍如下:

一、什么是意定监护?

我国《民法典》第33条明确规定:“具有完全民事行为能力的成年人,可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商,以书面形式确定自己的监护人,在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时,由该监护人履行监护职责。”可见,意定监护是指成年人在具备完全民事行为能力的时候,通过协议等书面形式对将来可能出现的丧失行为能力的情况预先规划,由根据自己心愿选定的监护人履行生活照顾、医疗救护、财产保护、权益维护、死亡丧葬等监护责任。意定监护制度是以被监护人利益为本位的制度设计,最大程度上尊重个人的意愿和自主决定权,体现了法律的人文关怀,是法律的巨大进步。

(一)意定监护不同于遗嘱

通俗地说,意定监护是“爱自己”,为应对未来的各种意外在自己清醒时提前做好安排,余生由自己做主;而遗嘱是“爱别人”,是对自己的身后财产如何分配作出的安排。

(二)意定监护不同于遗赠扶养

遗赠扶养是抚养人承担遗赠人生养死葬的义务,遗赠人将指定财产在其死后归扶养人所有的制度。遗赠扶养的核心是承担抚养义务和继承财产,而在意定监护制度中,监护人按协议的约定、被监护人的意愿处理或协助被监护人处理监护事务,意定监护本身不涉及财产的继承。

(三)意定监护不等于赡养

赡养是子女应尽的义务,并不会因为老人设立了意定监护就排除了其子女的赡养义务。

二、哪些人需要意定监护?

目前,办理意定监护公证的人群以老人居多,他们希望自己在丧失或部分丧失民事行为能力时能有所养、有所依。据《积极应对人口老龄化研究报告(2020)》显示,截至2019年,我国60周岁以上人口达2.54亿,失能失智、孤老残障等生活无法自理的老年人也占有一定比例。目前上海已进入超老龄化阶段,独居和空巢老人、失能失智老人不断增加,意定监督的需求人数也会逐渐增加。

不仅如此,意定监护对夫妻感情不睦、再婚、丁克、单身等人群也具有重要意义,可通过意定监护选择自己信任的人处理和安排失能失智后的生活。

三、为什么要办理意定监护公证?

一方面,意定监护制度充分尊重个人的自主决定权,该制度的核心是个人对其被委任人的特殊信任。而现实中,很多人特别是老年人往往受限于某些家人长时间的情感控制,对于自己的处境并不能作出理性判断,另外还有一些人特别是孤寡老人,处于长时间的情感孤独状态,面对陌生人给予的“小恩小惠”或“甜言蜜语”,草率作出“托付终身”的重大决定。因此,这种特殊信任是否真实可靠需要专业人员帮助当事人审查把关,进行客观、冷静的判断。而公证人员作为法律专业人员,可充分运用证据思维、耐心反复地同委任人进行沟通,考察他的真实行为能力,同时也考察监护人是否有承担监护责任的能力,公证人员这种审查过程所形成的材料能够充分证明协议的真实有效性,为今后意定监护的生效和履行奠定了坚实的基础;另一方面,公证还可以综合考察多种因素对监护方案进行最优化设计。比如,在协议中增加监督人条款,明确公证后监护人拒绝、怠于履行监护职责或者实施侵害被监护人合法权益的,监督人可依法申请撤销监护资格,安排必要的临时监护措施。同时,公证本身也能起到监护监督作用,比如要求监护人定期提供监护报告、公证人员临时上门到访等。可以说,公证是意定监护的“安全锁”。

四、公证案例分享

案例一:一位丧偶老人,因其中两位子女对其不管不顾甚至强索钱财,老人曾一度倍感凄凉,对自己的余生生活惴惴不安,得知意定监护制度后,便委任其对她照顾有加的第三位子女作为今后失能失智的监护人,保证这位子女可不受其他子女的干预、独立处理她今后的生活照料、住院手术等事务。

案例二:一名年轻孕妇,因闪婚对丈夫不信任,委任其父母作为其监护人,保障她父母在她即将进行的剖宫产手术时享有充分的话语权和主动权。

案例三:一位婚姻不幸女士,其丈夫对其不管不顾,甚至在得知她患病后消极就医,且其丈夫已表现出转移夫妻共同财产的想法,便果断决定设立意定监护委任独生女儿作为其监护人,并同时委托姐姐作为监督人。

上海法制报曾报道,上海市民政局正努力构建个人、社会、政府、司法等部门协同分工,建立相应的监护监督机制,合力推进意定监护的落地生根。本处秉承尊老爱幼、维系公序良俗的原则,以最谨慎的态度、最大程度考虑被监护人的利益的情况下为市民提供意定监护公证服务,并融合遗嘱、遗嘱执行、遗赠扶养协议、夫妻财产约定协议等公证事项推进综合性家事公证服务。

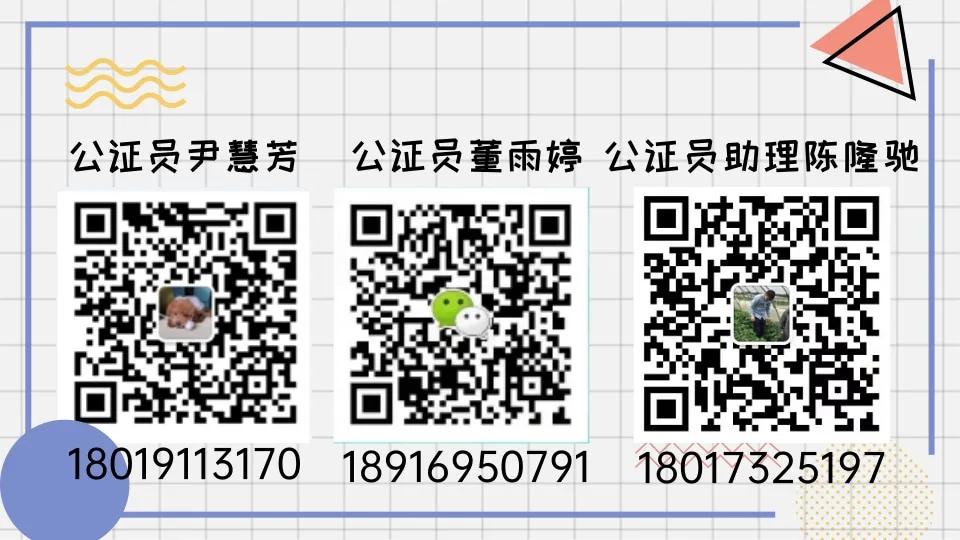

五、如果还有问题或需要办理,哪里可以找我们?